近日,林學院黃華國教授團隊在中國科學院1區期刊Journal of Remote Sensing雜志發表了題為“A Novel Large Vision Foundation Model (LVFM)-based Approach for Generating High Resolution Canopy Height Maps in Plantations for Precision Forestry Management”的研究論文。該研究提出了一種基于預訓練視覺大模型的人工林冠層高度估算方法,實現了從亞米級衛星影像捕捉樹冠的細粒度結構特征與冠層高度空間格局,冠層高度預測結果滿足林分監測的精度要求,具備用歷史高分衛星數據回溯人工林高生長過程的潛力。

在“雙碳”戰略目標引導下,我國積極推動人工林碳匯項目建設。如何對人工林碳匯收益開展及時、精準的監測,以支撐科學的森林經營決策,成為提升資源效率與項目收益的關鍵瓶頸。近年來,隨著深度學習的發展,研究者開始探索利用超高分辨率RGB影像生成冠層表面模型(CHM)的可能性。常見的卷積神經網絡(CNN)與視覺Transformer(ViT)在空間細節刻畫與小尺度人工林適配方面仍存在不足。相比之下,視覺大模型(Large Vision Foundation Models, LVFMs)通過海量數據預訓練,具備捕捉復雜空間模式與環境依賴的能力,展現出優異的特征提取與跨域泛化性能。本研究基于LVFMs的深度特征表達能力,探索構建一種高精度、低成本的人工林CHM生成與生物量監測的新路徑。

論文構建的CHM生成模型由三個核心模塊組成:特征提取模塊、自監督特征增強模塊與樹高映射模塊(圖1)。首先,特征提取模塊基于預訓練的視覺大模型 DINOv2,從高分辨率RGB影像中提取多尺度深層特征,充分利用其在大規模數據上的先驗學習能力,以捕獲植被空間格局與高度差異等結構信息。其次,自監督特征增強模塊對提取的特征圖進行上采樣與細節修復,在無需額外標注的條件下提升特征分辨率,避免因分塊處理導致的空間細節丟失,并強化樹冠邊緣與局部紋理表達。最后,輕量化的樹高映射模塊(小型卷積神經網絡)將增強后的高分辨率特征轉換為像素級樹高值,生成高精度CHM。

圖1.模型結構圖

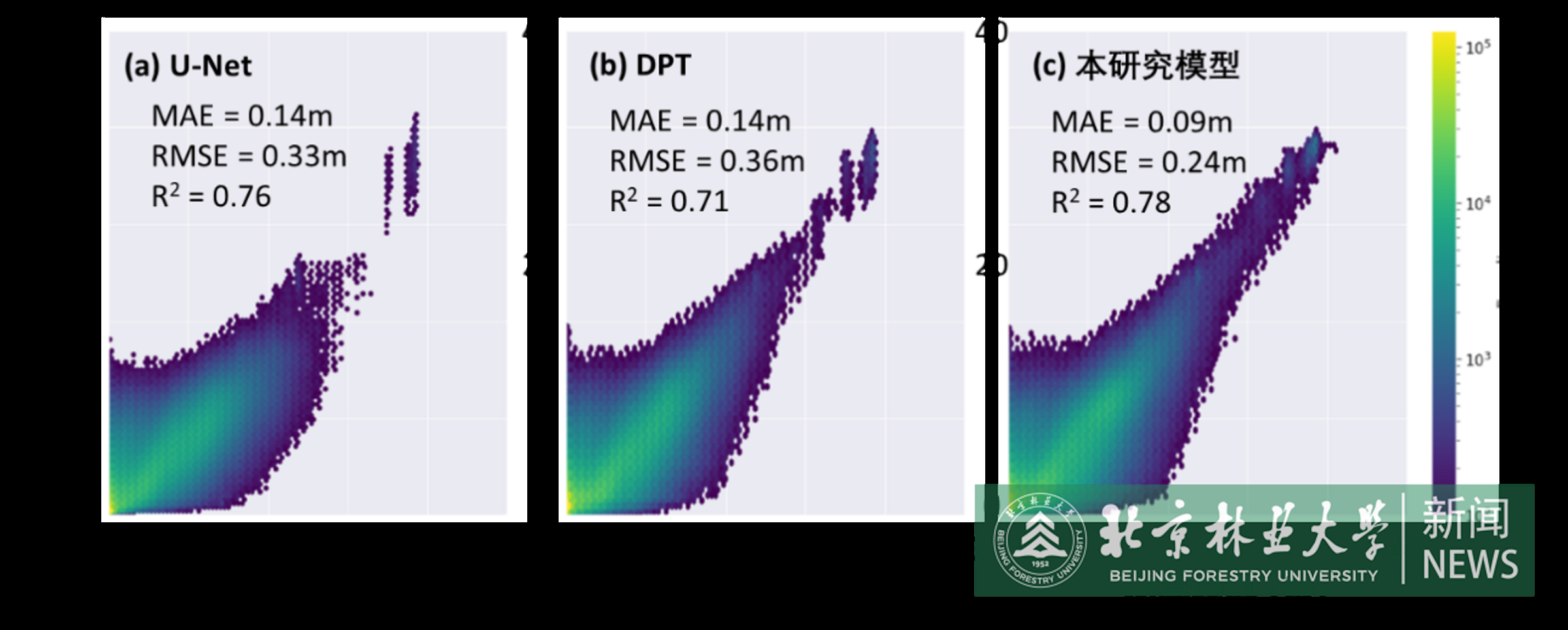

實驗結果顯示,本研究構建的樹高估算模型能夠在RGB影像上產出高精度的冠層高度估計。在像素水平上,模型預測的CHM與激光雷達實測值高度吻合:平均絕對誤差為0.09米,均方根誤差0.24米,決定系數R2達到0.78,優于當前同類方法,表明模型達到了目前最優的CHM預測水平(圖2)。

圖2.逐像素樹高驗證結果。圖(a)為基于CNN的樹高估算結果,圖(b)為基于Transformer的預訓練模型DPT的樹高估算結果,圖(c)為本研究模型估算結果。結果驗證指標:MAE為平均絕對偏差,RMSE為均方根誤差,R2為決定系數

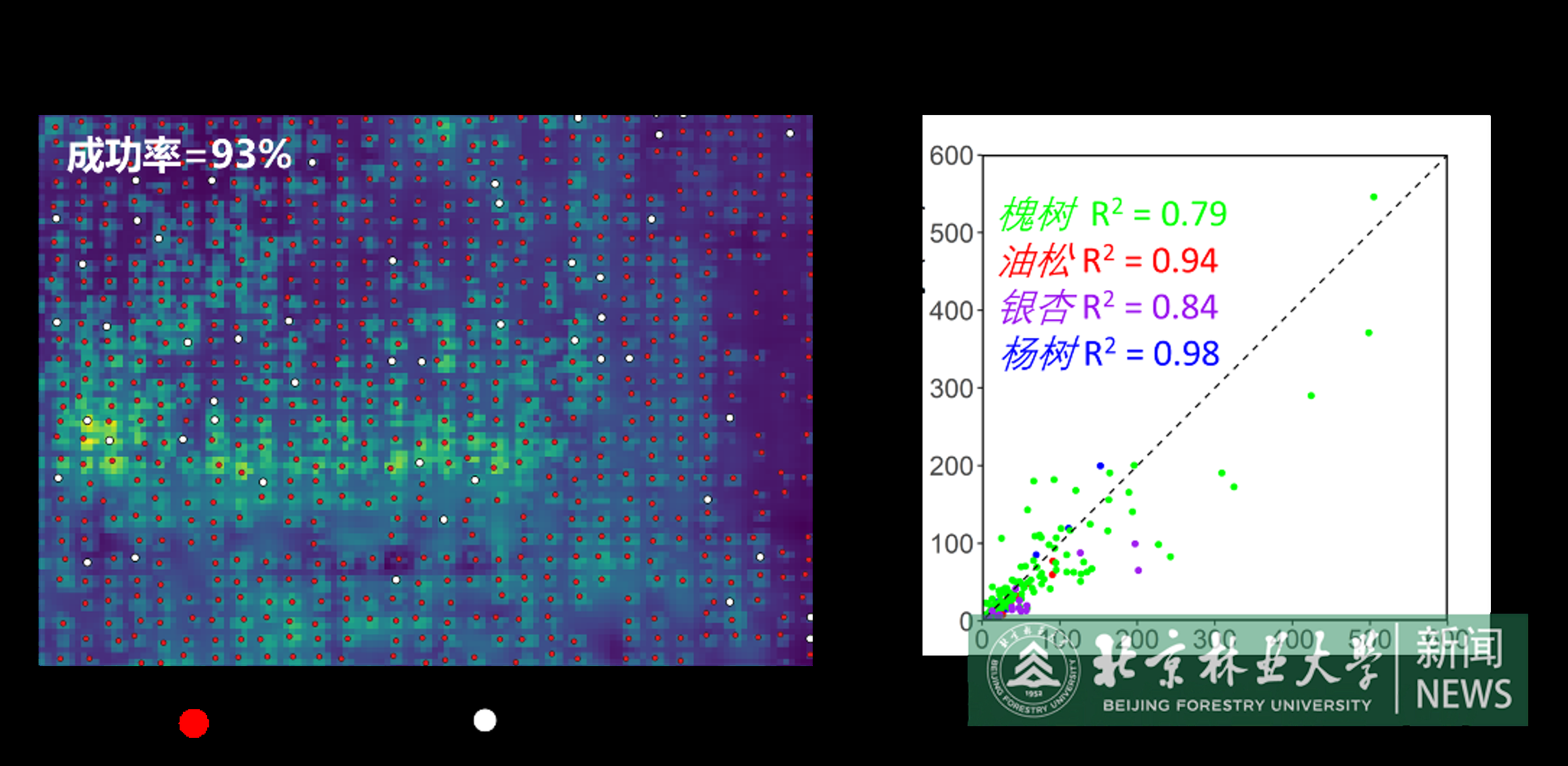

生成的CHM在個體樹檢測中取得了超過90%的準確率(圖3a),充分證明模型能夠有效保留林分內部的細粒度樹冠結構信息。基于CHM的地上生物量估算結果與激光雷達參考值保持高度一致,主要樹種的決定系數均接近或超過0.8(圖3b),驗證了其在生物量反演中的可靠性。同時,模型在歷史多時相影像上的適用性亦得到驗證:利用不同時期RGB數據生成的CHM能夠穩定反映人工林高度隨時間的增長趨勢,且模型推算的年度生長量與樹種特性及經營措施高度吻合。

圖3.典型應用結果示意。圖(a)為基于生成CHM的單木分割結果,圖(b)林分尺度生物量估算結果(以林班邊界為統計單元)

研究提出的基于視覺大模型的人工林CHM生成與生物量監測方法,有效突破了既有方法在成本與精度上的雙重瓶頸,在人工林碳匯監測中展現出顯著的業務化應用潛力。與激光雷達等傳統手段相比,該方法以極低成本實現了接近的冠層高度與生物量估算精度,能夠支撐人工林碳匯的高頻率、常態化監測。研究成果為長期追蹤人工林林分生長與碳匯增益評估提供了關鍵技術支撐。

林學院講師譚深博士為論文第一作者,合作作者包括曼徹斯特都會大學Xin Zhang博士、Liangxiu Han教授、我校林學院黃華國教授、清華大學地學系王焓副教授。該工作得到了國家自然科學基金項目“碳達峰碳中和路徑與對策綜合研究”(72140005)、北京市自然科學基金面上項目“北京市平原林碳匯遙感智能估算方法研究”(3252016)的資助。

論文鏈接:https://spj.science.org/doi/10.34133/remotesensing.0880