近日,“森林雷擊火風險預報和探測預警技術與系統”國家重點研發計劃項目團隊,在應用人工智能技術進行林區可燃物含水率監測方面取得重要進展。該成果以"Prediction and Key Drivers Analysis of Forest Surface Dead Fine Fuel Moisture Content: A Stacking Ensemble Learning and IoT-based System"為題,發表于《Environmental and Sustainability Indicators》(中國科學院二區期刊,影響因子5.6),同時已申請國家發明專利“一種適用于野外的細小可燃物含水率實時預測方法以及預測因子采集設備”。

細小可燃物含水率是決定森林火災引燃與蔓延的關鍵因素。目前,細小可燃物含水率的監測主要依賴人工采樣,時間和人力成本高。因此,如何實時精準監測細小可燃物含水率,成為森林火險評估與火災預防的核心問題。

研究團隊設計了一個多因子采集系統,提出了一種基于多地數據與集成學習的枯死細小可燃物含水率的人工智能預測方法,成功實現了多地區針葉林地表枯死細小可燃物含水率的動態估計。該方法融合多種因子數據,構建高質量樣本集,并利用國外公開數據完成模型訓練,再結合中國實地采集的數據進行驗證,有效解決了可燃物含水率監測困難以及模型跨地域泛化性差的難題。

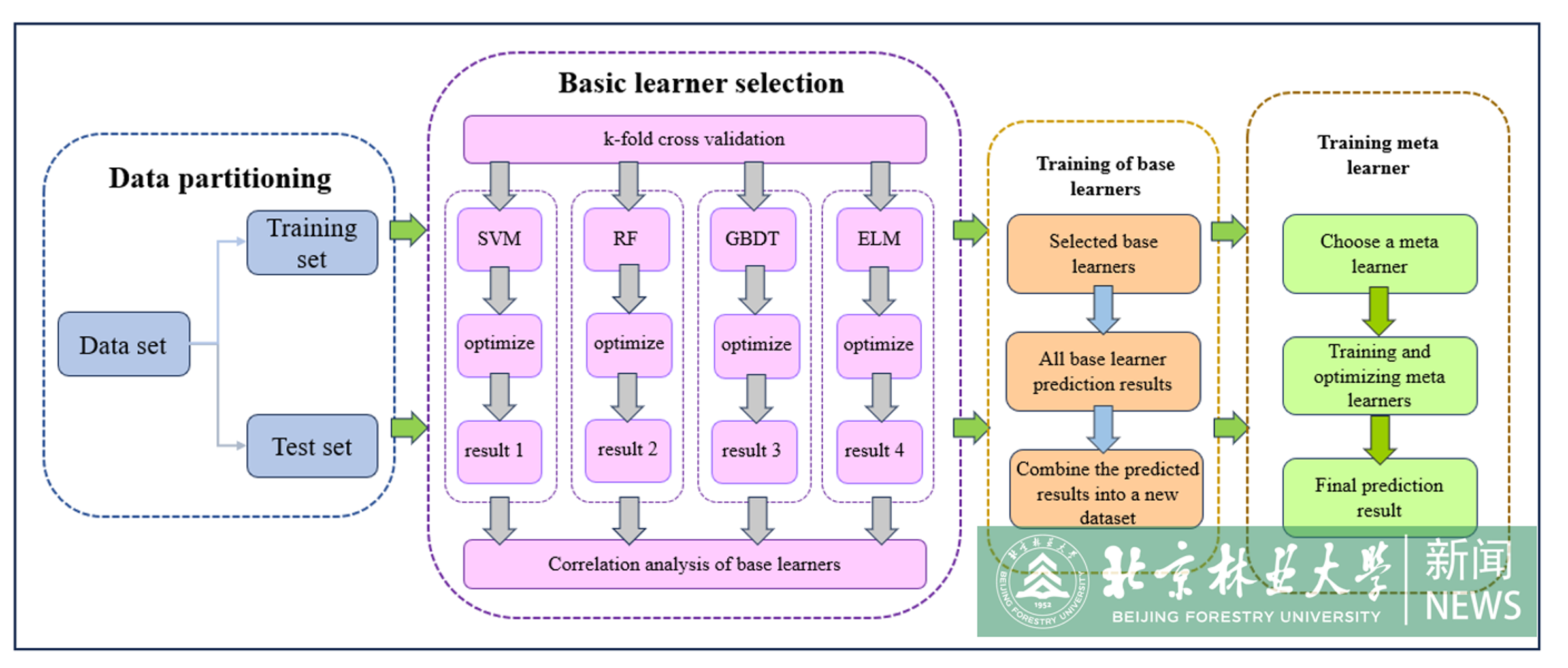

圖1 模型結構示意圖

研究團隊不僅驗證了方法在中國實地場景下的有效性,還分析和揭示了不同因子對含水率預測的不同驅動作用及交互作用,為火險評估提供了新的量化依據。

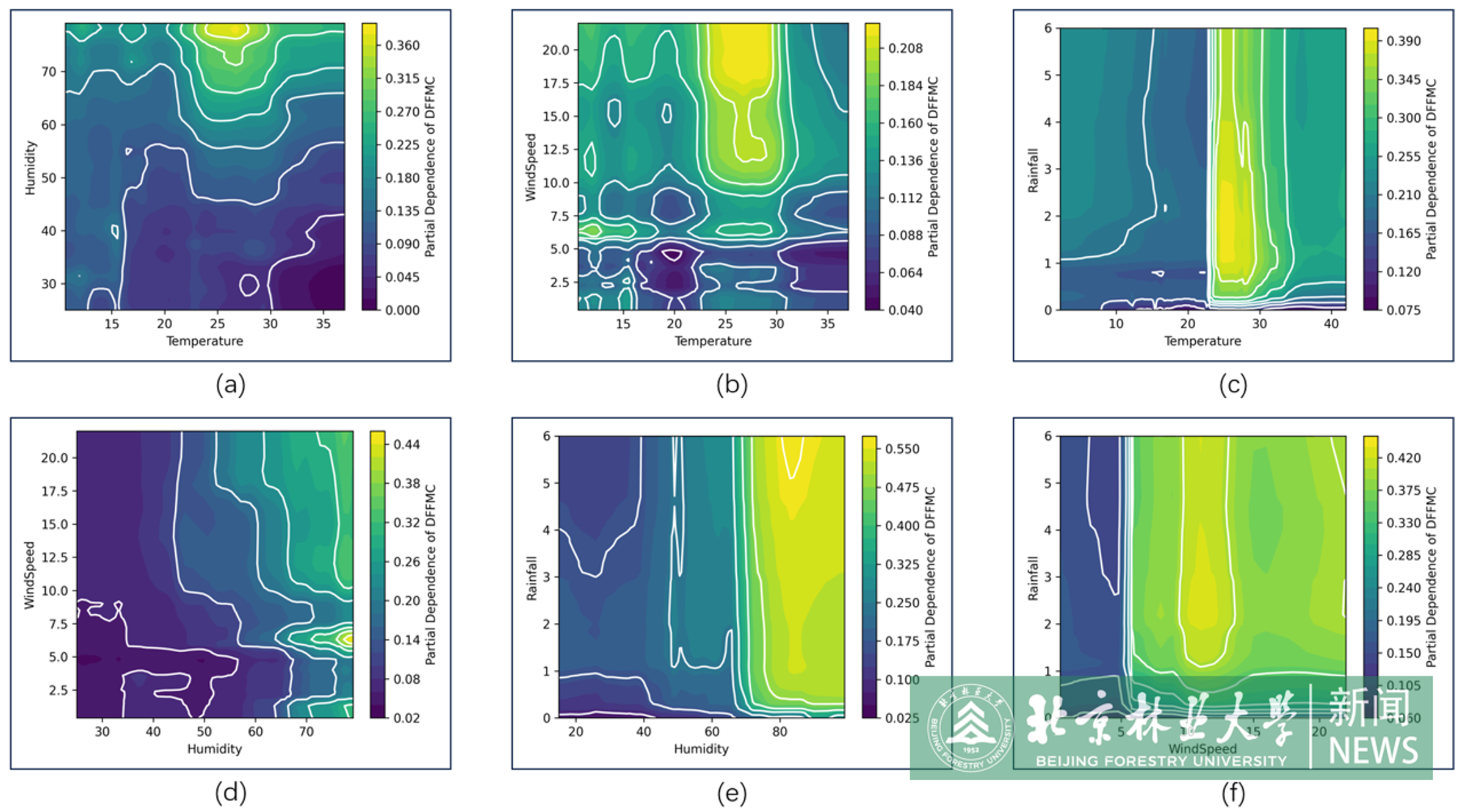

圖2 不同因子的交互作用分析

相關成果在跨地域細小可燃物含水率預測領域邁出了重要一步,為森林火險的精準監測和火災風險的精細化預報提供了新的思路和技術支撐。

工學院碩士研究生李沂澤為論文第一作者,工學院鄭嫦娥教授和生態與自然保護學院劉曉東教授為通訊作者,北京林業大學為第一完成單位。本研究得到了“十四五”國家重點研發計劃項目“森林雷擊火風險預報和探測預警技術與系統”(2023YFC3006800) 的資助。