有這樣一支隊伍,在我校疫情發生的第一時間,挺身而出,聞令而動,聽令而行。他們不分晝夜、分秒必爭,堅守在疫情防控第一線,用責任擔當為師生健康和校園安全保駕護航。這支隊伍,就是校醫院醫務人員。

流調排查,細致入微

11月21日凌晨,學校緊急采取臨時管控措施。流調排查筑起了疫情防控中極為重要的一道防線。

早一分鐘發現,就少一份傳播危險。作為第一時間知曉情況的人員之一,校醫院副院長江新在接到海淀疾控中心的通知后,她立即啟動預案,將醫務人員分為隔離轉運、流調、消殺環采、核酸采樣等工作組,分別對接學校疫情防控應急工作體系各個工作組。

她立刻組織將密接人員轉運至學校臨時轉運點并進行環境消殺,最大程度減少擴散風險,馬上派出校醫院專業人員前往指導抗原檢測,迅速與信息中心一起開展流調與信息排查,與疾控部門分類、分次判定密接與高風險人員,劃分轉運人員。

在此期間,江新的手機一直在響,平均每2分鐘就有一通電話打過來,微信消息更是沒停過。

海量的流調信息,一次次統計、一張張表格、一通通流調電話,24小時不休地工作是常態。她與校內外相關人員對接的聊天記錄翻都翻不完,凌晨的對話框也是頻頻彈出,從不停歇。

面對這場戰“疫”,江新說,相比于工作上的困難,她更多看到的是學校的迅速反應,各單位間的配合協作和大家的勇挑重擔,這一切都讓她對學校的疫情防控工作充滿信心。

學校需要,“我馬上到”

匆匆返校路,拳拳醫者心。

和江新一樣沖在前線的,還有校醫院的每一位醫務人員。11月21日凌晨4點,在得知閉環轉運到309醫院的學生疑似感染病例后,校醫院的大夫王磊焦急地等待著海淀區疾控中心的消息。

“需要的話給我打電話,我馬上到”,他對江新說。5點半,王磊的手機亮了起來,看到江新的“進校”,他絲毫沒有猶豫,秒回了一句“馬上到!”,就以最快的響應速度趕往學校,承擔起消殺環采的安排和隔離轉運的校內外溝通協調工作。

這種24小時待命的響應速度,同樣也出現在上一輪臨時管控時。門衛對匆匆回校的他再三確認“你進來可就出不去了啊”,他立馬回答:“我就沒想著出去。”然后毅然決然地踏入了校園。

馮靜大夫因家里無人照顧,急得申請帶著孩子入校增援;陳文靜大夫家兩個孩子都在生病,聽說人手不足,義無反顧馬上回到了學校;楊奕大夫把住院的父親接出院的第一時間就趕往學校,加入核酸檢測工作隊伍中。

21日清早,剛在現場指揮完轉運工作的董瑋婧大夫,馬上又投入到核酸檢測工作中。和她一樣一夜未合眼又開始新一天工作的還有值完夜班的醫護人員們。

大家都想著無論如何要為學校盡自己最大的力量。在學校最需要他們的時候,除了“我馬上到”,他們從來沒有過第二種想法。

核酸檢測,勇擔重擔

全員核酸檢測是確保將校內傳播風險徹底阻斷的重要工作,也關系到校園下一步管控措施調整。

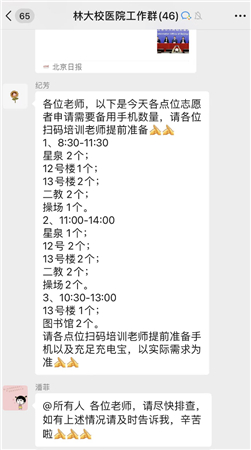

為每日盡早完成校內2萬余名師生的全員檢測,檢測點位從兩天一檢時的12個增加到了20個。由于校醫院部分醫務人員被判定為密接,剩下的人員肩上的任務更重了。

他們從早上8點一直持續工作到下午5點,中途沒有替換人員,常常是忙到下午核酸檢測結束才匆匆吃上一頓飯。

撕開棉簽—采集咽拭子—放入試管—擰緊瓶蓋—酒精消毒,一套看似簡單卻要求嚴格的動作,每位醫務人員“大白”每天都要重復上千遍。

冬日的戶外很冷,王士慶大夫和奮戰在核酸采樣一線的醫護人員們的手本就凍得有些僵硬,加上每做一次采樣就要噴上冰冷的酒精,他們的手簡直快失去知覺了。為了保證技術操作規范,只能利用間隙搓搓手背來緩解一下快要麻木的雙手。

采訪王士慶的電話打通時已經是晚上10點了,此前5次約定的通話都因為緊急事項沖突沒成。他負責核酸檢測整體排班、保障物資以及和校外機構對接等,每天只能利用晚上的時間做自己的日常工作。

“每天能睡上四五個小時都算好的了。”他笑了笑說,校醫院的人在這緊要關頭,通宵達旦是常有的事兒。

每天的核酸檢測前的準備工作需要一個小時,結束后的核對數據與垃圾轉運等也需要至少一個小時。除了給師生做核酸外,他們還要負責校園的醫療保障工作。

幾位年齡大的同志也始終奮戰在一線崗位上,57歲的朱彤、55歲的何紹強和其他同事們一起堅守在核酸檢測崗位上;68歲的魏輝卿和61歲的趙蔚滿校園地運送防護物資和采樣物資,每天都要走2萬步以上。

時間緊、任務重,大家的壓力都不小,但沒有一個人有絲毫怨言,全都是咬緊牙關,沖鋒上陣。支撐著他們的是迎難而上、不怕艱險的責任心,是愛校護校、守望家園的使命感。

為了北林師生的健康,這群白衣戰士無數次披上戰袍,成為我們的守護者。現在,戰“疫”還在持續,考驗依然嚴峻,讓我們向所有一線的醫務工作者致敬,自覺遵守防控要求,和他們一同守護校園安全底線,打好疫情防控攻堅戰。