近日,環(huán)境學院王強教授團隊完成的研究論文“Unveiling the impurity phase self-promoting mechanism in minerals-derived Li4SiO4 for enhanced CO2 capture performance”在材料領域期刊《Chemical Engineering Journal》(一區(qū)TOP,影響因子:13.2)上發(fā)表。

在全球應對氣候變化的背景下,高效捕集CO2成為實現(xiàn)工業(yè)減碳的關鍵路徑。其中,高溫CO2固體吸附技術以其操作穩(wěn)定、能耗低、再生性能強等優(yōu)勢備受關注。硅酸鋰(Li4SiO4)因其高吸附容量和較低的再生溫度,被廣泛認為是最具前景的高溫CO2吸附材料之一。然而,該材料在低CO2濃度下吸附能力下降明顯,且循環(huán)過程中易發(fā)生燒結、失活,制約了其在工業(yè)場景中的廣泛應用。

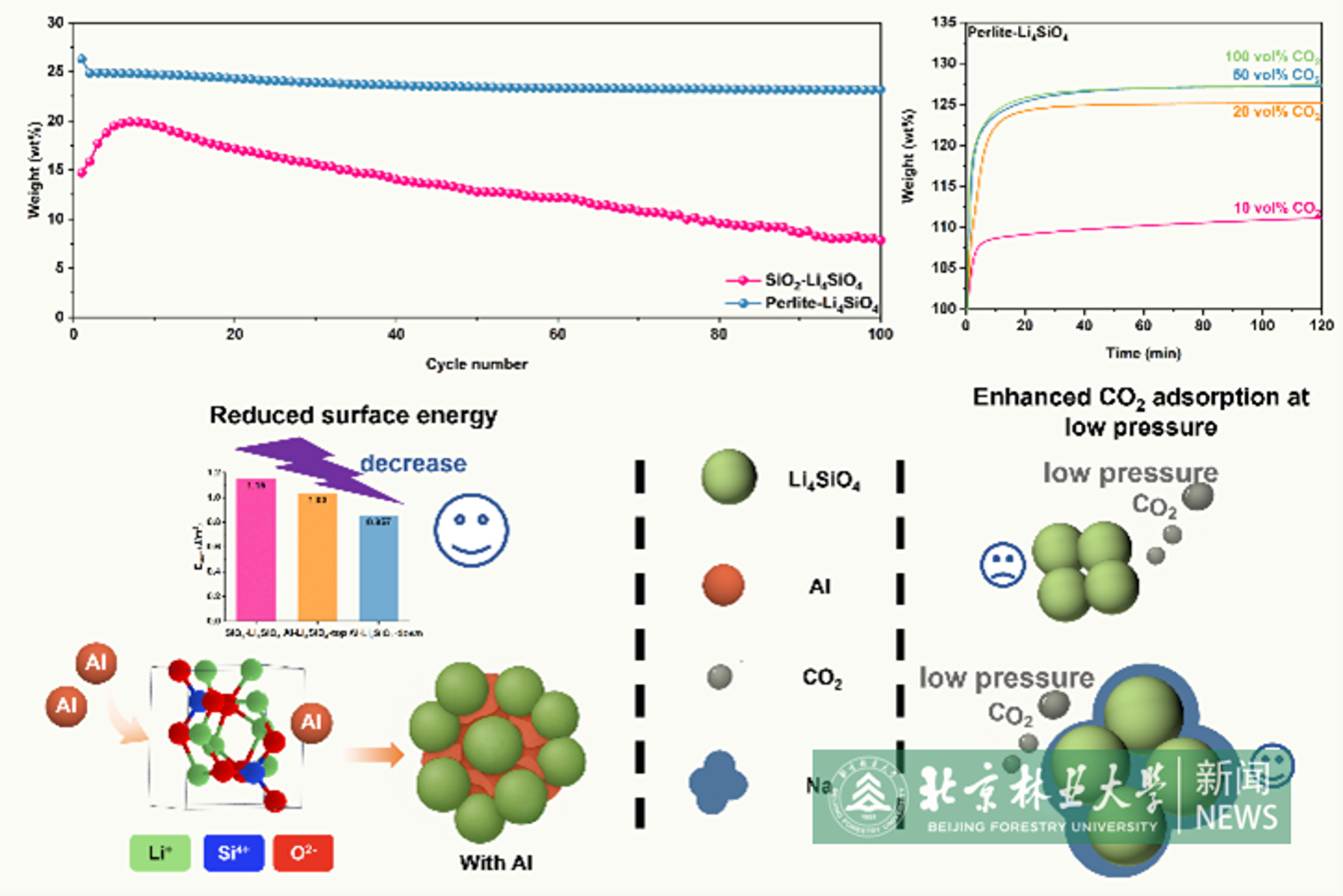

本研究聚焦于礦石原位雜質元素對Li4SiO4性能的影響,首次系統(tǒng)揭示了鋁(Al)和鈉(Na)摻雜在提升材料循環(huán)穩(wěn)定性和低濃度吸附性能中的作用機制。研究發(fā)現(xiàn),當Al的存在比例控制在Si/Al摩爾比為3.76~5.68范圍內時,可有效抑制結構燒結并增強吸附劑的循環(huán)穩(wěn)定性;而Na的最佳存在比例為Si/Na摩爾比不高于20.6,在該范圍內可顯著提升材料在低CO2濃度下的吸附容量及動力學性能。

進一步研究發(fā)現(xiàn),天然礦物珍珠巖同時具備Al與Na兩種雜質元素,并且其Si/Al與Si/Na比例恰好落入上述最優(yōu)區(qū)間。以珍珠巖為硅源合成的Li4SiO4材料(perlite-Li4SiO4)展現(xiàn)出優(yōu)異的CO2吸附性能:在650?°C純CO2條件下吸附容量達到33.9 wt%,在20 vol% CO2下仍可維持25.1 wt%高吸附容量,并在400?°C實現(xiàn)8.3 wt%的低溫吸附表現(xiàn)。循環(huán)測試結果顯示,該材料在100次吸脫附循環(huán)后容量損失僅為1.7 wt%。此外,其再生熱耗僅為1.73 GJ/t CO2,顯示出良好的工業(yè)應用前景。

密度泛函理論(DFT)計算進一步證實:Al可降低Li4SiO4晶面的表面能,提高材料結構穩(wěn)定性;Na則可增強晶面與CO2的吸附能,顯著提升吸附效率,特別是在低濃度CO2條件下。本研究首次提出“雜質自促進”機制,為礦物基高溫CO2吸附材料的高效設計與規(guī)模化開發(fā)提供了重要理論依據。

環(huán)境學院博士胡希璇為第一作者,王強教授和黃亮副教授為通訊作者,北京林業(yè)大學為文章第一完成單位。

該工作得到中國國家重點研發(fā)計劃(No.2022YFB4101702)、國家自然科學基金(No.52225003,No.42075169,No.52106072)、北京林業(yè)大學5-5工程研究創(chuàng)新團隊項目(No.BLRC2023B04)的支持。