“天山南北好牧場,戈壁沙灘變良田”。和田河位于天山南側,發源于青藏高原北部邊緣昆侖山冰川,南北縱橫貫穿塔克拉瑪干大沙漠,是塔里木河主要源流之一。和田河上游是我國重要生態保護屏障區,降水少、蒸發大,是典型的內陸極端干旱區。昆侖山融雪發源的眾河傾瀉流進塔克拉瑪干沙漠腹地,在上游山前發育形成多個沖積扇,形似河口三角洲,構成了獨特的沙海綠洲景觀。這些沙漠綠洲具有水源涵養、水土保持、防風固沙和生物多樣性保護等生態功能,研究區域的綠洲中開墾了大面積農田和牧場。

過去幾十年間,和田河上游綠洲的農田、草地和荒漠如何消長變化?生態系統結構與功能如何耦合?通過大學生創新訓練項目“新疆和田河上游景觀動態與下墊面關鍵水熱因子關系研究”(S202110022170),草業與草原學院多名本科生利用長時間序列衛星遙感觀測數據,在生態氣候學植被—氣候反饋作用框架下,探究了該地景觀格局與區域下墊面水熱因子的時空動態變化及其關系。近日,該項研究成果以《中國新疆和田河荒漠綠洲景觀改變植被與氣候耦合關系》(The Landscape Altered the Interaction between Vegetation and Climate in the Desert Oasis of Hotan River Basin, Xinjiang, China)為題,發表于SCI刊物Ecological Modelling 。

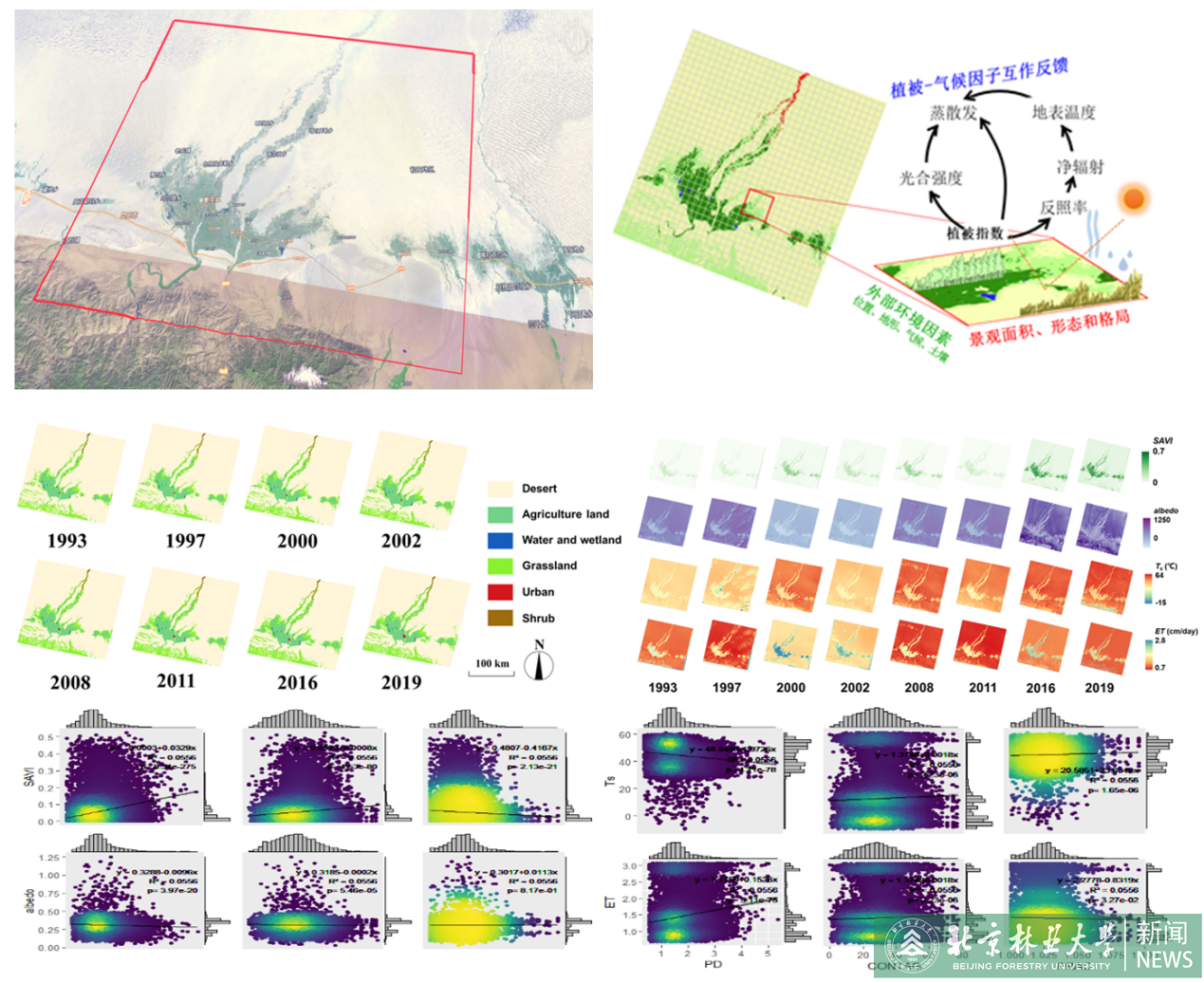

論文研究區域、原理示意圖與主要結果

課題組采集了1993至2019年間多期Landsat系列衛星在夏季拍攝的影像數據,對和田河上游植被與氣候關鍵因子進行遙感反演,包括植被指數、地表反照率、地表溫度和蒸散發率,分別反映植被質量、下墊面水熱環境。利用研究區多年土地利用覆被數據,計算了景觀指數斑塊密度、蔓延度和分形維數,量化生態系統空間格局的破碎化、連接性和復雜度等不同維度。

研究結果顯示,在20世紀90年代至2019年,研究區域內農田增加了17%,灌叢草地等自然植被面積也隨之增加,荒漠面積總體上以平均每10年約1.4%的速率縮減,2015年后城鎮面積加速擴張。農田給區域氣候帶來冷濕化的環境效應,2011年之后區域暖干化趨勢有所轉向朝暖濕化發展。由于人為管理干預,農田在發生干旱年份后較自然生態系統有更強的恢復力。農田斑塊密度和蔓延度最高、分形維數最低,反映了農田以高效管理和生產為目的,在分割地塊、建設灌溉和輸運通路中對綠洲景觀產生破碎化和增加連接度的特點,與自然景觀中以異速生長資源分配模式形成的高分形維數特征相反,人工植被的景觀復雜度相對更低。統計結果證實了這一區域景觀格局破碎化和連接性增強會促進區域水熱因子之間發生解耦,景觀分形維數對水熱因子耦合增強則具有促進作用。由于農田景觀受種植、灌溉等人為活動控制更強,下墊面水熱耦合關系被弱化,天然植被水熱因子耦合互作關系更緊密。

上述研究為通過優化農林草地景觀調控改造區域干旱區綠洲氣候條件提供了新的觀測證據和思路,為統籌山水林田湖草沙系統治理、推進人與自然和諧共生目標提供了科學支撐。課題積累的監測數據和技術方案有助于干旱區開展以水定綠和近自然生態修復,維護區域生態系統的穩定與可持續發展。

論文作者包括草學院2019級本科生蔡一萌、吐地·依米提和2021級本科生吳佳昕,草學院李周園為該研究的指導教師和論文通訊作者,楊秀春教授和董世魁教授參與了課題的指導。該研究受到新疆科考項目、青藏科考項目和國家自然基金青年項目共同資助。