環境學院梁帥教授課題組完成的研究論文“Harnessing spatiotemporal interaction of redox reactions boosts singlet oxygen generation in electrocatalytic dual-membrane systems”在環境領域頂級期刊Environmental Science & Technology上發表。

論文揭示了電催化雙膜系統中氧化還原反應的時空耦合機制,以及通過耦合調控顯著增強單線態氧(1O2)生成的作用原理,為開發高選擇性、高能效的水處理技術提供了創新性解決方案。

全球水資源中新興污染物的持續排放對生態安全和人類健康構成嚴重威脅。雖然電催化膜過濾(EMF)技術通過整合電化學反應與膜分離展現出卓越的污染物去除效果,但當前系統主要依賴非選擇性氧化機制,對活性氧物質(特別是單線態氧)的精準調控能力不足,嚴重限制了其在復雜水質環境中的靶向修復效能。

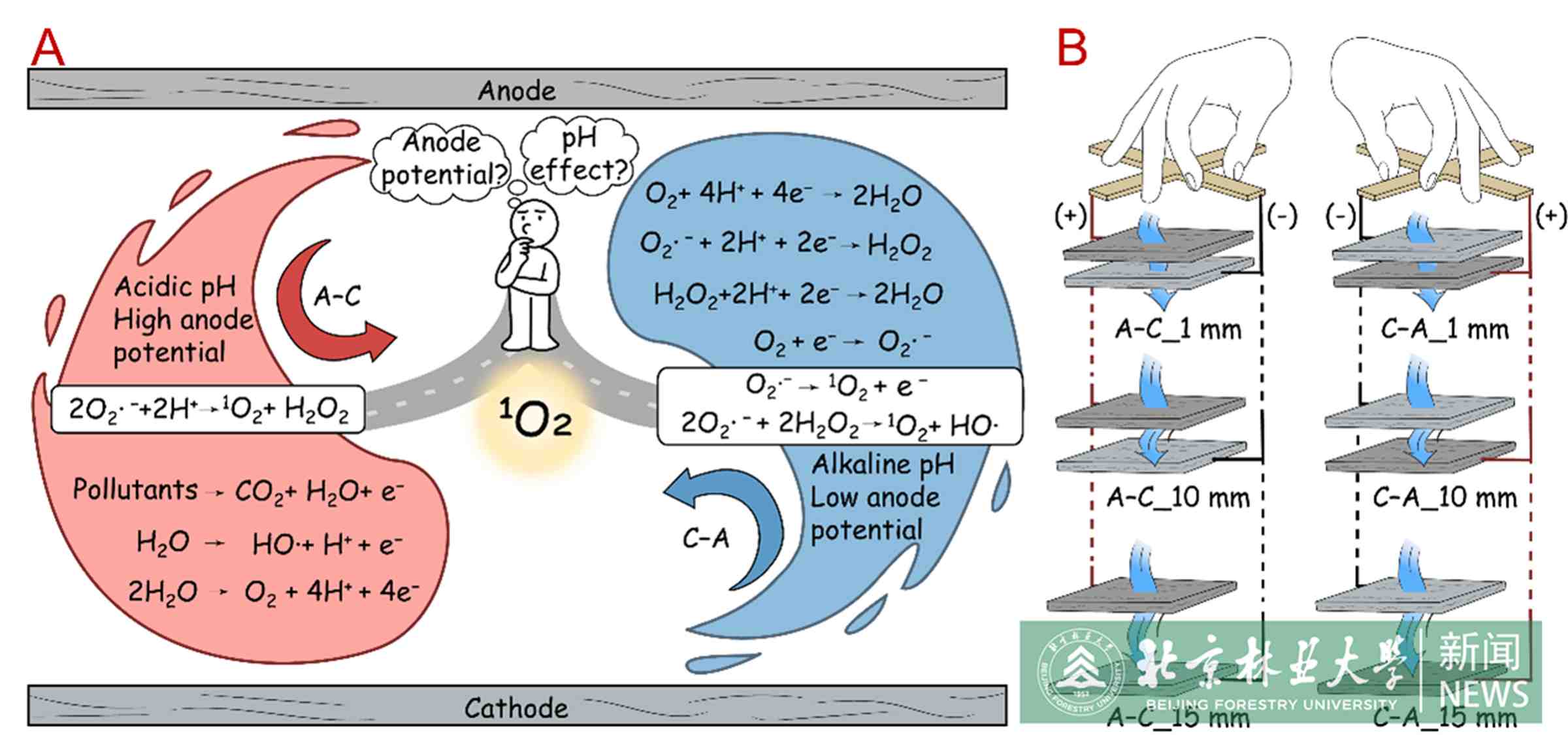

該研究構建了基于石墨氈電極的電催化雙膜過濾系統,系統闡釋了陽極–陰極反應在時空耦合作用下對1O2生成的調控機制(圖1)。研究發現,優化的A–C_1配置(陽極–陰極,間距1mm)通過上游陽極持續產生的H+和O2向下游陰極界面傳輸,營造了酸性環境并提供連續氧氣供應,促進了關鍵中間體(O2·?和H2O2)的生成而驅動1O2高效形成。與反向配置(C–A_1)相比,A–C_1配置的1O2生成速率達到371.9 μmol L?1min?1,能耗效率提升至17.88 m3 order kWh?1,諾氟沙星去除率穩定保持在87%–99%。

這一成果建立了電催化雙膜系統中”pH–電位–反應路徑”的時空界面調控原理,闡明了電極配置對選擇性ROS生成的作用機制,為開發高選擇性、低能耗的電催化膜過濾技術奠定了理論基礎,對推進水處理行業的綠色化發展具有重要指導意義。

圖1 電催化雙膜系統的時空耦合與1O2生成調控機制

論文第一作者為環境學院博士研究生顧夢瑤、麻省理工學院博士后高一凡,梁帥教授為論文唯一通訊作者,北京林業大學為論文第一完成單位,論文合作單位包括清華大學、麻省理工學院。

該項工作得到國家自然科學基金面上項目(52170022)、北京市自然科學基金面上項目(8252031)和中央高校基本科研業務費(QNTD202506)資助。