10月16日,在建校73周年校慶日到來之際,國際頂尖學(xué)術(shù)期刊《Science》在線發(fā)表了我校草業(yè)與草原學(xué)院庾強(qiáng)教授團(tuán)隊的最新成果“Drought intensity and duration interact to magnify losses in primary productivity”。該研究首次揭示了干旱強(qiáng)度與持續(xù)時間共同作用加劇了全球草原和灌叢生產(chǎn)力的損失,為預(yù)測未來氣候變化背景下陸地生態(tài)系統(tǒng)對干旱的響應(yīng)提供了重要科學(xué)依據(jù),并為應(yīng)對氣候變化和開展草原生態(tài)系統(tǒng)適應(yīng)性管理提供了理論支撐。

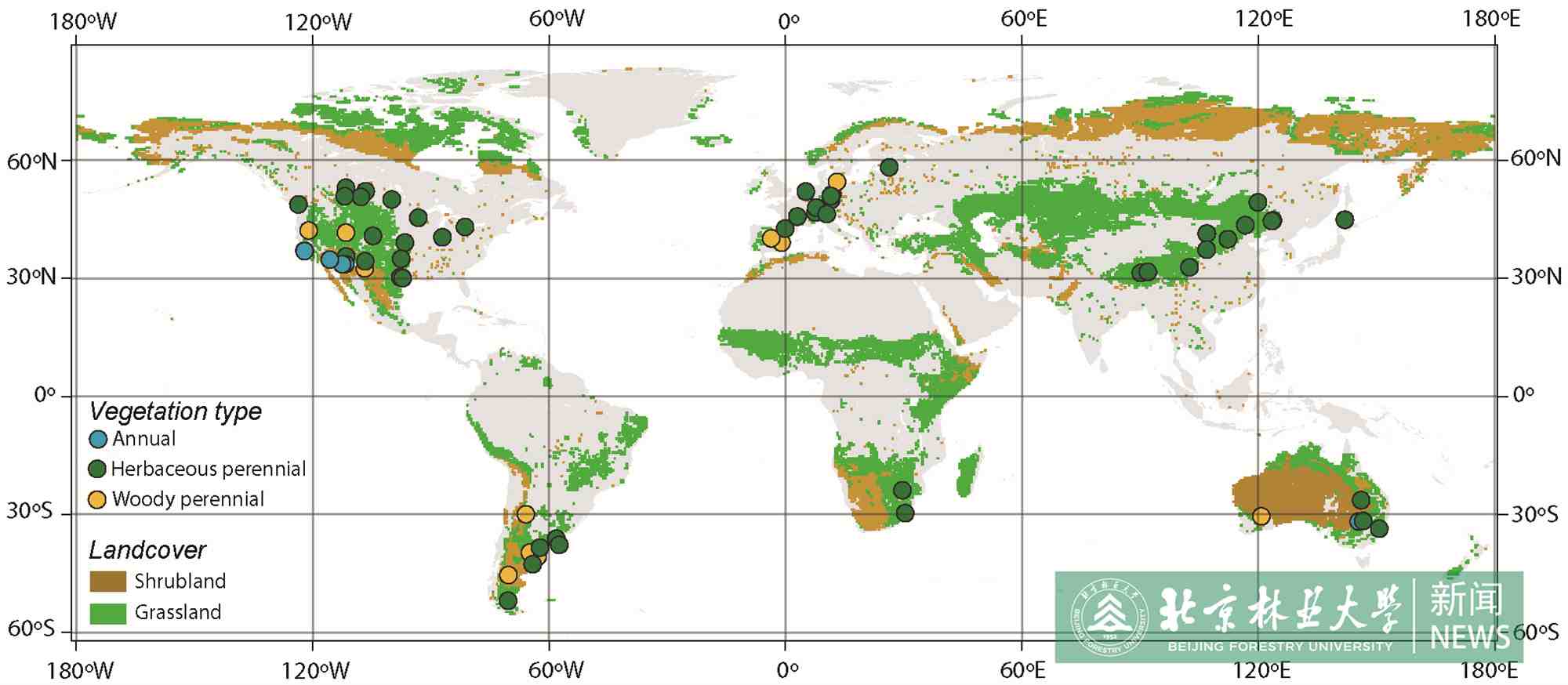

在氣候變化背景下,干旱事件的持續(xù)時間和強(qiáng)度不斷增加,其對陸地生態(tài)系統(tǒng)初級生產(chǎn)力的影響備受關(guān)注。部分生態(tài)系統(tǒng)在經(jīng)歷多年干旱后會表現(xiàn)出一定的適應(yīng)性,使得生產(chǎn)力下降趨于穩(wěn)定或減緩。然而,這種適應(yīng)性是否會在更強(qiáng)烈的干旱中失效,以及干旱持續(xù)時間與強(qiáng)度在全球尺度上的交互作用如何,尚缺乏系統(tǒng)認(rèn)識。該研究依托國際干旱聯(lián)網(wǎng)實驗,在74個草原和灌叢生態(tài)系統(tǒng)中量化了干旱強(qiáng)度和持續(xù)時間對植物地上生產(chǎn)力的綜合影響。結(jié)果表明,生態(tài)系統(tǒng)在多年干旱中總體上表現(xiàn)出適應(yīng)效應(yīng),但在極端干旱條件下則表現(xiàn)為累積效應(yīng)。

全球74個實驗站點分布圖

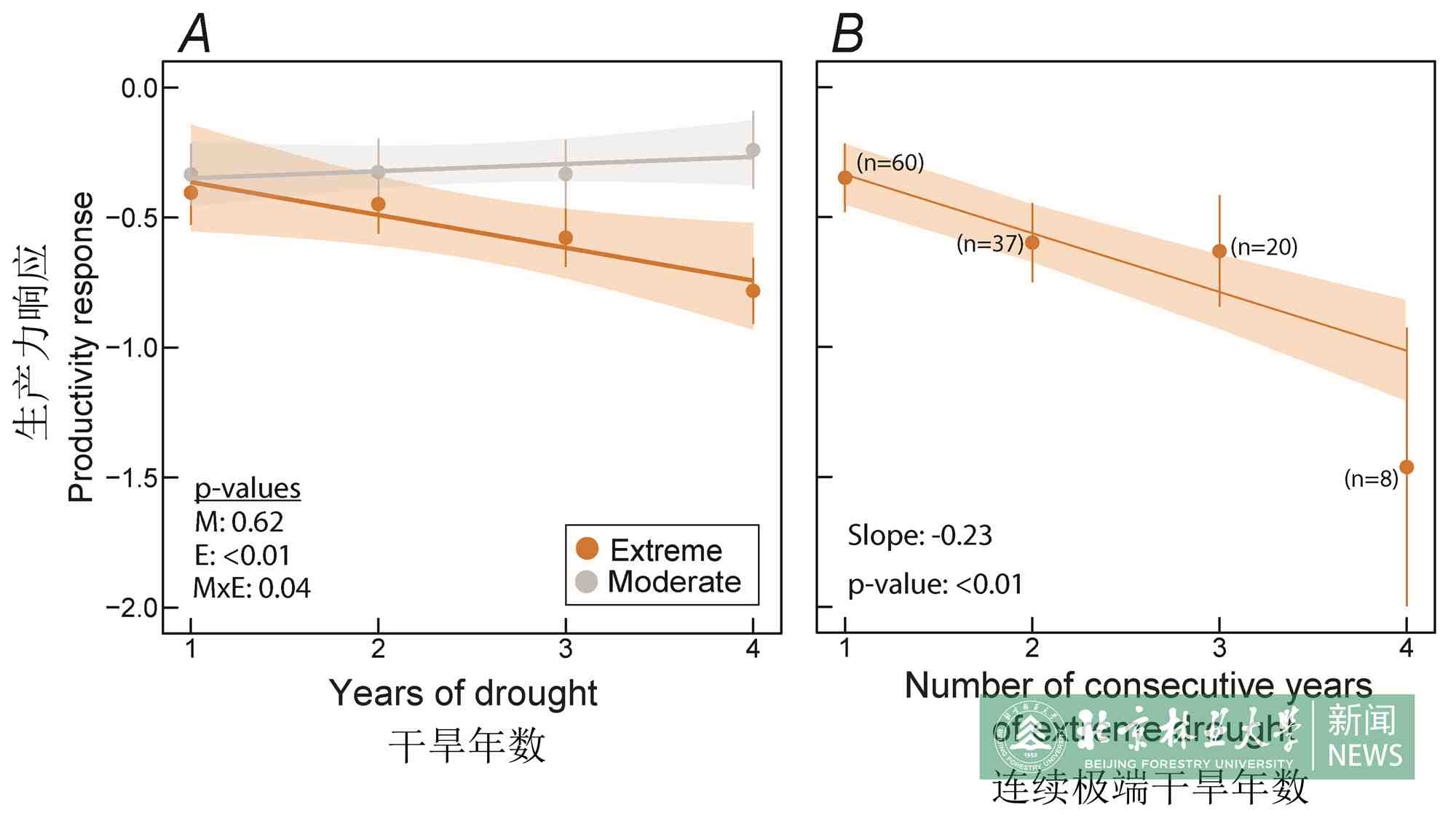

干旱持續(xù)時間對中等和極端干旱強(qiáng)度下生產(chǎn)力響應(yīng)的影響

與第一年相比,連續(xù)四年的極端干旱使生產(chǎn)力損失增加約2.5倍。這一發(fā)現(xiàn)預(yù)示,如果未來氣候變化導(dǎo)致干旱的持續(xù)時間和強(qiáng)度同時增加,生態(tài)系統(tǒng)可能發(fā)生從維持較低但穩(wěn)定的生產(chǎn)力,轉(zhuǎn)向生產(chǎn)力急劇下降的根本性轉(zhuǎn)變。

這項成果標(biāo)志著中國科研團(tuán)隊在全球氣候變化生態(tài)學(xué)研究中的重要突破,不僅解決了長期困擾學(xué)界的全球性難題——“干旱強(qiáng)度與持續(xù)時間如何共同決定生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力損失”,也在國際合作與科學(xué)范式上樹立了典范。它讓世界更清晰地認(rèn)識到:干旱不僅是氣候事件,更是生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和人類可持續(xù)發(fā)展的臨界挑戰(zhàn)。《Science》三位審稿人一致給予高度評價,認(rèn)為該研究為未來所有干旱嚴(yán)重度與持續(xù)時間研究提供了基準(zhǔn) “Quantifying these relationships through a distributed global experiment provides a benchmark for all future studies of drought severity and duration”。

該研究得到了國家重點研發(fā)計劃(2022YFE0128000, 2022YFF1300603)、國家自然科學(xué)基金(32171592, 32061123005)等項目的資助,并得到內(nèi)蒙古呼倫貝爾草原生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測研究站、科爾沁草原生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站、錫林郭勒草原生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測研究站、烏拉特荒漠草原研究站、西藏那曲高寒草地生態(tài)系統(tǒng)野外科學(xué)觀測研究站、四川若爾蓋高寒濕地生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測研究站、寧夏農(nóng)牧交錯帶溫性草原生態(tài)系統(tǒng)定位觀測研究站、山西右玉黃土高原草地生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站和青海海北高寒草地生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測研究站的大力支持。

全球28個國家126家單位的177位科研人員參與了這項研究,科羅拉多州立大學(xué)Timothy Ohlert博士和Melinda Smith教授為論文共同第一作者,庾強(qiáng)教授與Timothy Ohlert博士和Melinda Smith教授為共同通訊作者。

目前,庾強(qiáng)教授團(tuán)隊正在就草原生態(tài)系統(tǒng)在干旱后的恢復(fù)力與韌性開展研究。未來,團(tuán)隊計劃將研究進(jìn)一步延伸至多因子(降水變化×營養(yǎng)添加)交互效應(yīng),并與地球系統(tǒng)模型對接,構(gòu)建基于實證的生態(tài)響應(yīng)和恢復(fù)預(yù)測框架。這些工作將為氣候變化背景下干旱半干旱生態(tài)系統(tǒng)的適應(yīng)性管理、碳匯評估及政策制定提供科學(xué)依據(jù)。

據(jù)悉,2025年庾強(qiáng)教授團(tuán)隊在Nature、Science、Nature Ecology & Evolution和Global Change Biology上發(fā)表了一系列突破性成果,系統(tǒng)揭示了干旱對草原生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力的影響及其作用機(jī)制,逐步主導(dǎo)了國際聯(lián)網(wǎng)實驗研究。全球干旱網(wǎng)絡(luò)專家野外考察此次《Science》重大科研成果的取得,既是北林學(xué)者卓越科研能力的體現(xiàn),也是我校長期以來堅持人才強(qiáng)校戰(zhàn)略、高度重視高層次人才引進(jìn)與培育的結(jié)果。近年來,我校通過構(gòu)建優(yōu)越的科研軟硬件環(huán)境、提供穩(wěn)定的政策與資源支持、搭建高水平的科研平臺,持續(xù)深化創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,為一流學(xué)者及其團(tuán)隊提供了施展才華的沃土。這一標(biāo)志性成果的誕生,充分彰顯了學(xué)校在匯聚國際前沿人才、激發(fā)科技創(chuàng)新活力、服務(wù)國家生態(tài)戰(zhàn)略方面的顯著成效,是學(xué)校科研體制機(jī)制改革與人才隊伍建設(shè)工作取得實質(zhì)性飛躍的有力證明。