編者按:2024年9月10日是我國第40個教師節,為大力弘揚教育家精神,全面展示“大國良師”時代風采,自即日起,我們將整理發布我校院士的育人故事,激勵廣大師生以更加奮發有為的精神狀態投身教育強國建設實踐。今天,讓我們一起重溫中國著名林木育種學家——朱之悌院士的育人故事,學習弘揚教育家精神。

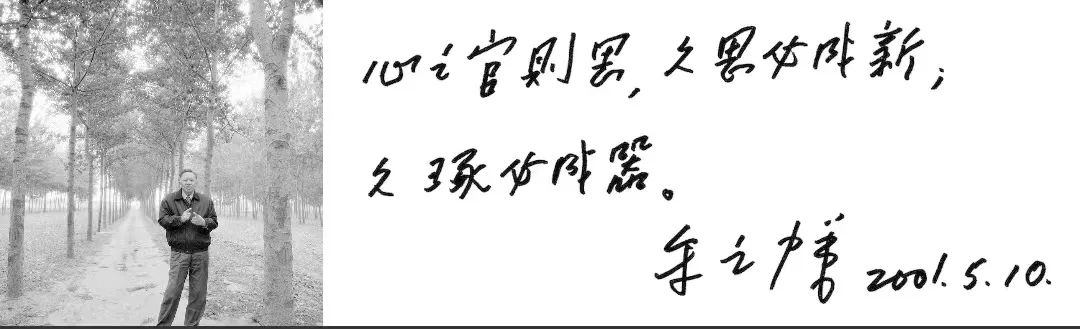

朱之悌(1929-2005),中國工程院院士,林木育種專家。1954年于北京林學院(現北京林業大學)畢業,留校任教。歷任北京林業大學林木遺傳育種學科助教、講師、副教授、教授、博士研究生導師,林木遺傳育種教研室主任,國家重點學科帶頭人,毛白楊研究所所長。長期從事林木遺傳育種教學與科研工作,是我國林木遺傳育種學科的開創者之一。長期擔任中國林學會林木遺傳育種分會副主任、林業部科技委委員、林業部科技進步獎評委會評委,國家科技進步獎、發明獎評委會評委,《林業科學》編委等職。1999年當選為中國工程院院士。

風雨無阻,孜孜不倦

朱之悌作為北林的名師,對學生的教育與其說來自于言傳,不如說更多的是來自于身教,以自己的行動踐行著對學生和弟子們的教育。其中最令人感到震動的,就是他把一輩子勤勤懇懇、一心一意、堅持不懈的鉆研精神,以及為國家和人民造福的社會責任感傳遞給了他的弟子們。

早在1980年初,林業部和國家科委將解決木漿原料問題,列入國家科技攻關課題,其中毛白楊專題交由朱之悌負責。他認為,用毛白楊木材造紙的艱巨性在于縮短生長周期上,于是決定改造原有的染色體遺傳組成,將原來的二倍體毛白楊改造為三倍體,以獲得毛白楊異源三倍體新品種。

為了把這個科學的設想變成偉大的現實,朱之悌帶領博士、碩士們經過了十余年的努力,夜以繼日,廢寢忘食,每天都是大量重復的修剪花枝、采集花粉、套袋隔離、授粉雜交、換水等體力工作,回到宿舍已經是精疲力竭,第二天又重復前一天的工作。他們自嘲形象“像個要飯的”。朱之悌說:“不要講什么辛苦,重要的是有結果。” 1992年的一天,他的一位弟子在對課題組前期獲得的雜交品種進行染色體觀察時,終于在顯微鏡下看到了師生們夢寐以求的有57根染色體的毛白楊的細胞核。為此,他們歡呼雀躍,共同分享成功的喜悅——自然界中不曾存在的人工雜交三倍體毛白楊新品種誕生了!

知行合一,事必躬親

朱之悌十分看重知行合一,對自己的科學研究是這樣,并且同樣以此要求自己的學生和弟子。他曾組織來自10個省(自治區、直轄市)、數十人的課題組持續十幾年開展毛白楊良種選育攻關,此后又領導“百萬噸三倍體毛白楊紙漿原料林產業化集團協作組”進行了涉及成千上萬人的紙漿原料林基地建設。他長期堅持在基地蹲點,親自動手測量數據,掌握第一手資料。他曾經為了保住試驗林不被砍伐,整整一天孤零零地坐在林業局辦公樓外等待與局長見面,以便勸說其改變決定。

雖然朱之悌很少對弟子們講大道理,但是他對于責任心的重視不僅踐行在了自己的科研、教學、生活上,也深深地印在了弟子們的心里。朱之悌的老伴林惠斌教授回憶說,有一年研究生做試驗需要一片土地,由于當時正值春季農耕,林場的勞動力十分緊張,為了不耽誤試驗,朱之悌先生就親自拉犁,帶著老伴和研究生們,自己生生地耕作出三十畝地以備試驗所需!這種對科學研究的責任感和使命感,以及對學生們前程的默默的關懷,著實讓人為之震撼和感動。

精心培育,育種育人

朱之悌從不計較一己之私,從來都是把育人和育樹緊緊地聯系在一起的,樹木樹人是他畢生的宏愿。在他的眼里,學生就是一棵棵幼苗,需要精心培育。在他取得一項項重大科技成果的同時,還精心培養了30余名碩士、博士生。作為學科帶頭人,他高瞻遠矚、精心規劃,帶動并培養了一支力量雄厚、陣容整齊的學術梯隊,為北京林業大學“211工程”建設以及林木遺傳育種學科躋身國家重點學科行列等做出了杰出的貢獻。

朱之悌告誡弟子:“如果僅僅為個人利益而工作,那就有失科學家的身份。”弟子兢兢業業,亦步亦趨,都說“跟先生學技術易,學精神難”,這精神就是實干。朱之悌對中國社會強烈的社會責任感支撐著他為中國摘掉“洋紙”帽子而奮斗終生,同時也影響到了他的廣大學生們,使一代又一代的林木遺傳育種人繼續投身到為國家為人民而不是單純為一己私利而研究的偉大工程中去。這種精神不僅僅在當代應當繼續被我們傳承和發揚,更需要我們薪盡火傳地延續下去。

(綜合整理自《朱之悌院士學術思想研究》、《名師訪談:白楊新贊——憶朱之悌院士》、《三倍體毛白楊之父——記中國工程院院士、北京林業大學教授朱之悌》等專著和文章)