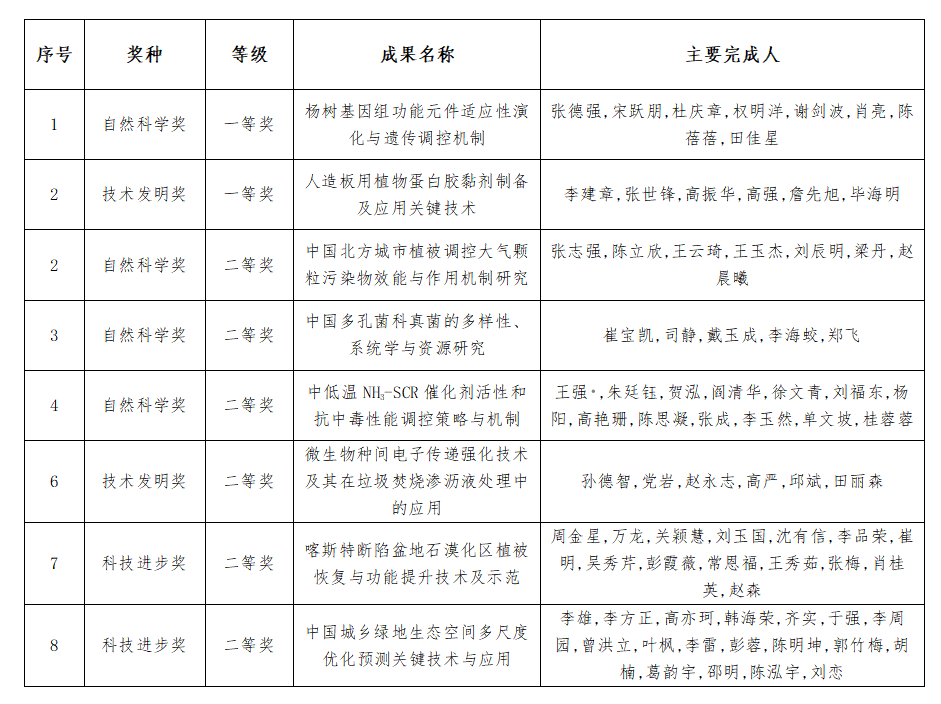

近日,教育部公布高等學校科學研究優秀成果獎。我校8項成果獲獎,其中,一等獎2項,二等獎6項,在獎勵等級和獎勵數量上均創歷史新高。

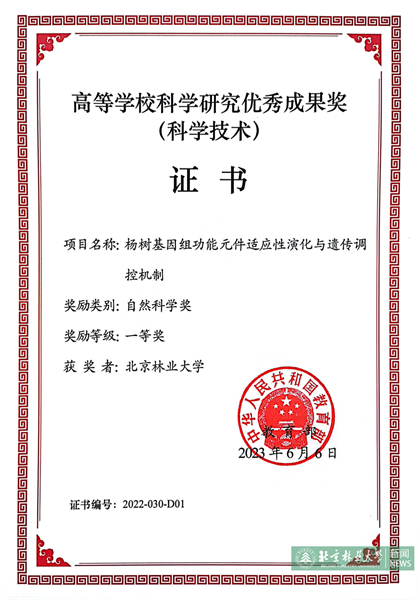

生物學院張德強教授團隊完成的“楊樹基因組功能元件適應性演化與遺傳調控機制”獲自然科學獎一等獎。該成果以我國重要鄉土樹種毛白楊與小葉楊全國種質資源群體為材料,率先揭示了楊樹種源適應性驅動下的基因組演化開發了一系列環境適應性選擇元件與功能模塊,為楊樹“優質、高抗、廣適”分子設計育種技術體系開發與優良種質定向選育奠定了關鍵理論基礎與技術支撐。

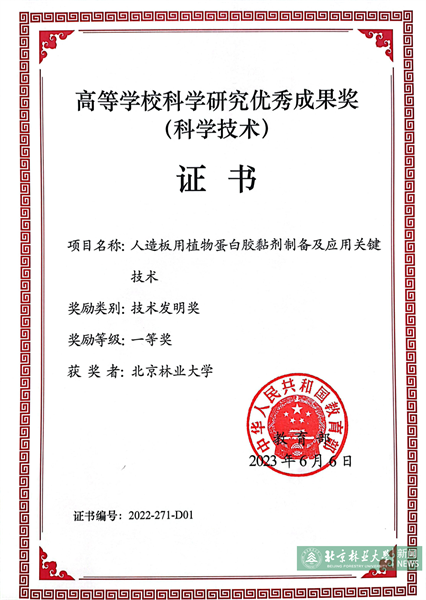

材料學院李建章教授團隊完成的“人造板用植物蛋白膠黏劑制備及應用關鍵技術”獲技術發明獎一等獎。該成果針對人造板甲醛釋放問題,發明植物蛋白膠黏劑耐水耐久增強技術,攻克產業化應用關鍵技術難題并實現規模化生產,為實現木材加工業高質量發展、解決人居環境甲醛污染問題及保障人民健康提供了科技支撐。

園林學院李雄教授團隊完成的“中國城鄉綠地生態空間多尺度優化預測關鍵技術與應用”獲科技進步獎二等獎。該成果構建了面向全尺度綠地生態空間的評價技術、優化方法和多情景預測模型。項目成果應用于成都公園城市規劃建設以及多項風景園林規劃設計實踐,推動了公園城市、國家園林城市高質量發展。

水保學院張志強教授團隊完成的“中國北方城市植被調控大氣顆粒污染物效能與作用機制研究”獲自然科學獎二等獎。該成果聚焦植被調控大氣污染物的有效尺度和關鍵作用機理,創新性地提出植被滯塵量可藉由降雨等外界環境事件發生更新而具備更高的滯塵潛力,為大氣污染防控研究和功能導向型區域生態恢復與規劃奠定了重要的理論基礎。

環境學院孫德智教授團隊完成的“微生物種間電子傳遞強化技術及其在垃圾焚燒滲瀝液處理中的應用”獲技術發明獎二等獎。該成果針對我國垃圾焚燒滲瀝液傳統處理工藝存在啟動周期長、運行穩定性差、處理效率低和成本高等諸多技術瓶頸,研發出多項垃圾焚燒滲瀝液的高效處理技術,獲多項發明專利授權,并開展多項工程應用,具有顯著的環境、社會和經濟效益。

環境學院王強教授團隊完成的“中低溫NH3-SCR催化劑活性和抗中毒性能調控策略與機制”獲自然科學獎二等獎。該成果針對脫硝領域一系列“卡脖子”技術難題,有效解決了NH3-SCR催化劑中低溫活性差、溫度窗口窄、抗SO2和HCl中毒不佳等影響實際應用的關鍵科學問題。成果相繼在高水平期刊發表,受到國內外專家高度認可,為進一步深入打好大氣污染防治攻堅戰提供科技支撐。

水保學院周金星教授團隊完成的“喀斯特斷陷盆地石漠化區植被恢復與功能提升技術及示范”獲科技進步獎二等獎。該成果針對我國喀斯特斷陷盆地植被退化、石漠化嚴重等關鍵生態問題,形成了喀斯特斷陷盆地區石漠化治理植被恢復的理論、模式與技術體系。獲4項發明專利授權,制定行業標準2項,并取得了顯著的經濟、生態和社會效益。

生態與自然保護學院崔寶凱教授團隊完成的“中國多孔菌科真菌的多樣性、系統學與資源研究”獲自然科學獎二等獎。該成果系統開展了中國多孔菌科真菌的多樣性研究,揭示了多孔菌科的系統進化關系,建立了新的分類系統,篩選出多株可用于生物降解的高效菌株,為推進生物資源服務于社會經濟的可持續發展提供了科技支撐。